1月15日19点30分,第13期“中学生物学教师素养提升”公益直播讲座如期举行。本次直播特邀《生物学教学》杂志编委、华东师范大学生命科学学院副教授张春雷老师,围绕“指向真实问题的生物学教学创新与学科教学知识表达”展开探讨,吸引众多一线教师在线参与,共同探寻生物学教学创新与优化路径。

1 紧扣课标变革,洞察教学创新契机

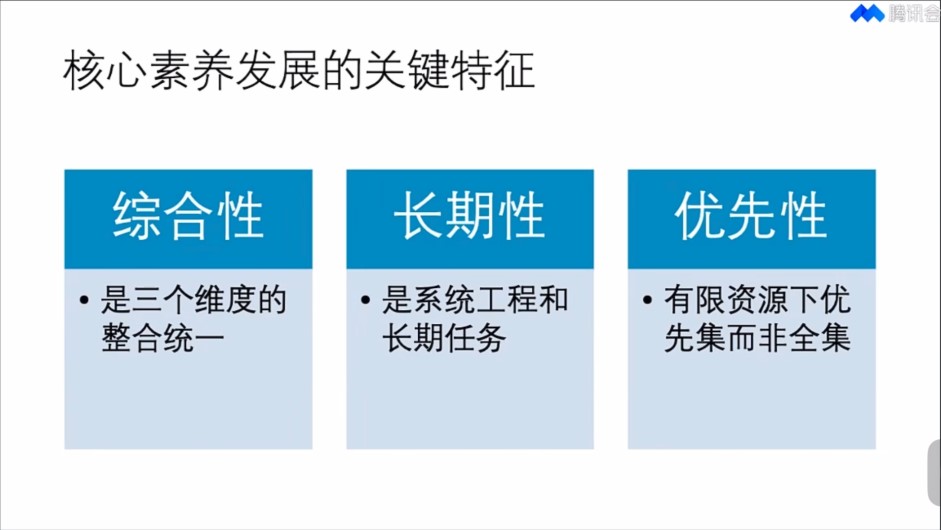

张老师开篇点明讲座立意,结合一线教师教学设计中的实际挑战,探讨教学创新的必要性。他指出,2017年版高中生物学课程标准及2022年义务教育生物学课程标准的颁布,标志着核心素养成为教学导向。相较于传统的“双基”和“三维目标”,核心素养凸显综合性、长期性与优先性等特征,这要求教师突破传统教学模式,着力培育学生解决真实问题的能力,以适应新时代教育发展的需求。

2 聚焦真实问题,激发教学创新活力

张老师以DNA分子结构、有丝分裂等常见教学主题为例,分析如何围绕真实问题进行教学设计。他指出在同一主题已有众多教学案例的当下,教师应当系统回顾已有成果,重点关注尚未解决的难点,并结合核心素养的培养需求,探索更具价值的教学创新。例如,在有丝分裂的教学中,传统方法往往侧重于让学生记忆不同时期的细胞形态特征,而创新设计可以从“细胞如何分裂”这一核心问题入手,引导学生开展探究活动。借助播放种子萌发过程,促使学生思考植物根生长与细胞分裂的关系,进而利用根尖细胞切片观察,引导学生开展证据收集、分类、排序、模型构建与检验等一系列活动,使学生体验科学探究的全过程,有效提升其科学思维与探究能力。这个案例展示了如何围绕真实问题进行教学创新,为教师们提供参考,也引起了线上教师的认可与讨论。

3 强调证据支撑,验证教学创新实效

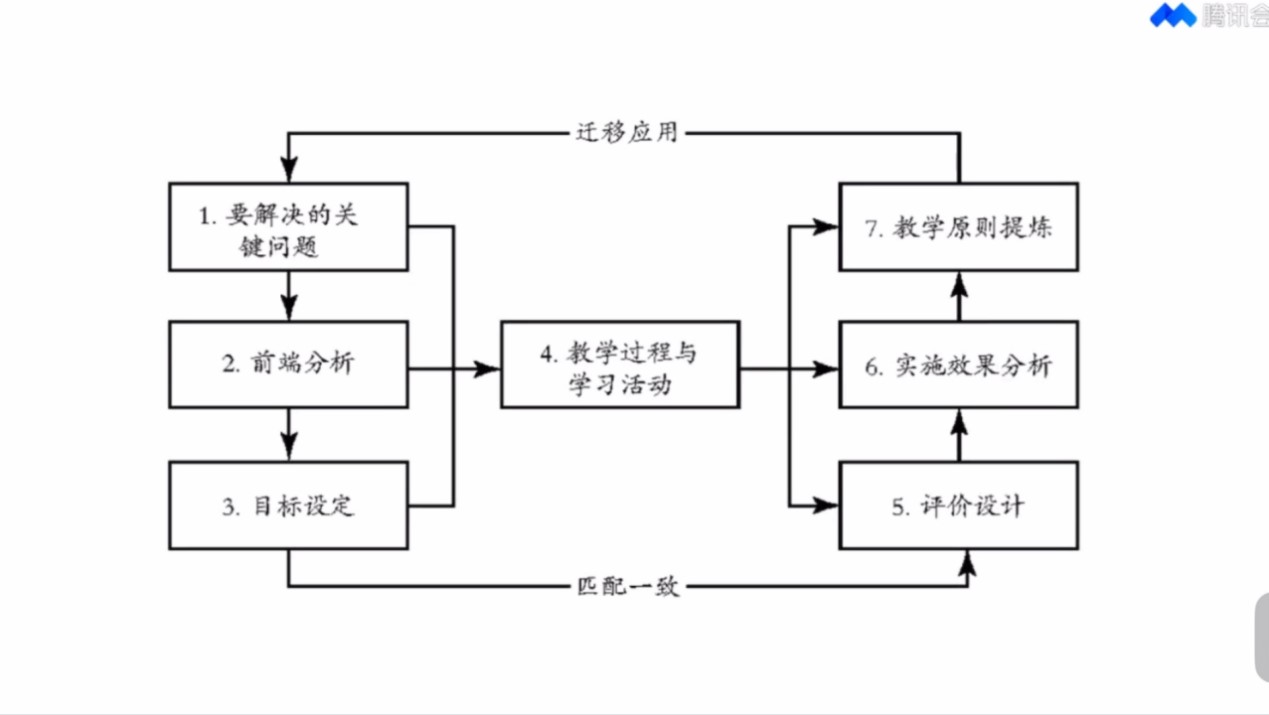

针对教学创新的实施与效果评估,张老师提出了一系列可操作的策略,如关注学生课堂上的表现、分析课后作业完成质量,并通过科学测评工具评估学生核心素养的提升。以有丝分裂创新教学为例,教师观察学生在有丝分裂探究中的参与度、实验数据分析能力等,精准评估教学效果并发现问题,持续优化教学过程。此外,张老师还详细介绍了如何有效地表达教学创新成果,包括明确教学案例要解决的问题、前端分析以往研究的不足、阐述自己的创新点、提供实际的教学效果证据以及总结可迁移的教学原则等,为教师们分享教学经验提供了清晰的思路。

4 阐释学科教学知识,梳理创新知识网络

在学科教学知识(PCK)的解读中,张老师强调其核心作用在于融合学科知识与教学法知识,为学生的深度学习提供支持。例如,在教学中巧妙运用比喻、设计富有特色的学习活动等都属于学科教学知识的具体体现。教师在教学过程中会整合目标、学生、教学策略、评价和学科知识等多个方面,形成一个相互关联的知识网络。他还通过研究成果图直观展现知识网络的构成及其在教学创新中的基础作用,为教师拓展教学视野、整合资源提供了有力指导。

5 互动答疑解惑,指引教学实践方向

最后,李增娇老师对张春雷老师表示感谢,并对张老师分享的内容进行总结;在互动环节中,张老师耐心解答教师提出的实际问题,从教学关键环节的把握到教学案例的撰写与投稿,为不同经验水平的教师提供了针对性建议。他鼓励教师结合实际教学需求和课程标准,积极尝试创新设计,并在教学中灵活运用分享的原则,不断提升教学质量。

本次直播活动中,张春雷老师凭借丰富的教学经验和专业知识,为生物学教师们带来了一场富有启发性的讲座,使其对教学创新和学科教学知识表达有了更深入的理解。